〈レビュー〉大阪音楽大学創立110周年記念演奏会

第2部「永井幸次讃歌」より

ー P r o g r a m ー

第1部

創立110周年記念吹奏楽作品作曲コンクール本選

第2部

師に倣う 永井幸次著~来し方八十年~より「永井幸次讃歌」

第1部

創立110周年記念吹奏楽作品作曲コンクール本選

第2部

師に倣う 永井幸次著~来し方八十年~より「永井幸次讃歌」

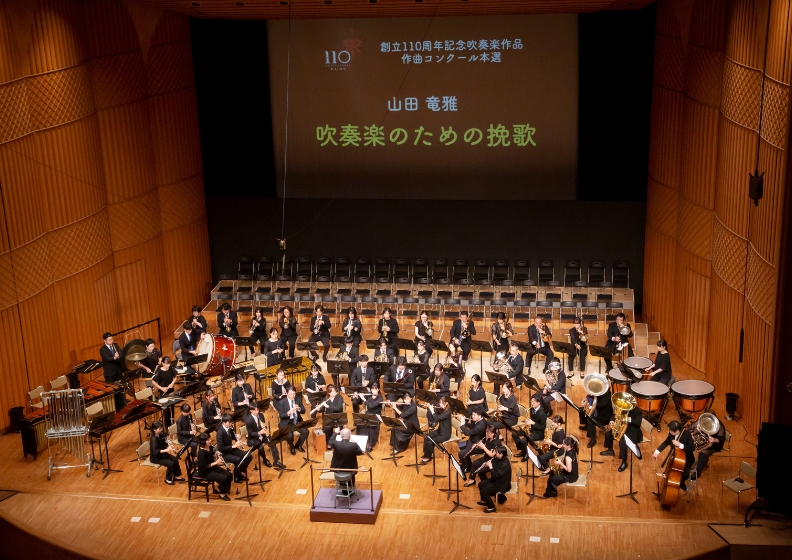

第一部は「創立110周年記念吹奏楽作品作曲コンクール本選」。事前審査を通過した4作品が、この祝賀のための特別編成の吹奏楽団によって演奏された。指揮を務めたのは、本学名誉教授で現在は理事長、カレッジ・オペラハウス館長、同窓会長など本学の要職を務める北野徹。4名の審査員[森本友紀〈大阪音楽大学学長〉、高昌帥〈大阪音楽大学副学長〉、酒井格〈大阪音楽大学講師、大阪芸術大学客員教授〉、北野徹〈大阪音楽大学理事長、大阪音楽大学同窓会《幸楽会》会長〉]によって最優秀賞が決まるほか、聴衆の投票で選出される「聴衆賞」も設けられた。審査結果は公演終了後にロビーに掲示された。

最優秀賞に選ばれたのは山田竜雅の《吹奏楽のための挽歌》、聴衆賞には坂井慎吾の《二季草の振鈴》。前者については、葬送行進風の冒頭部や低音域を効かせた響き、余韻を残す終結部など、「挽歌」という名前が暗示するように死者への弔いを思わせる。一見するとこの行事には不向きなようにも思われるが、仄暗さの中に時折現れる光明が、その御霊を永遠なる存在へと昇華させ、創設者やその理念の永続を希うものとなっているのかもしれない。後者については、抒情的で美しい主題旋律が聴き手の心を捉えたのだろう。短い曲の中に花鳥風月を謳った俳句のような広がりが感じられる佳品であった。

その他の2曲は、輝かしい金管ファンファーレなど祝祭ムードに溢れた川合清裕の《祝典序曲》、韓国の民族舞曲に由来する旋律やリズムをベースに4つ(と筆者は捉えた)の部分から構成された朴守賢の《アリラン・ダンス》。いずれも吹奏楽の魅力を存分に伝えるもので、今後もさまざまなバンドにより再演されるだろう。

最優秀賞に選ばれた山田竜雅

聴衆賞に選ばれた坂井慎吾

第二部は「永井幸次讃歌」と題した舞台作品の初演。永井の自伝『来し方八十年』(1954年、非売品)をもとに、その生涯と功績を讃えたものだ。5人の独唱者(谷口耕平、西原綾子、迎肇聡、内藤里美、水口健次)とナレーション(湯浅契)、合唱(大阪音楽大学創立110周年記念合唱団)、管弦楽(ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団)からなる作品で、永井が学長室で愛用したというリードオルガンを用いたオルガン独奏(永井譲)も入る。作曲と指揮を手掛けたのは高昌帥。演出は藪川直子。生まれ故郷、鳥取で西洋音楽に目覚め、大阪で音楽学校を開いてその普及に尽力した永井(谷口耕平)の人生が、「序に始まり起承転結」(台本・企画・構成を担当した橋口武仁の解説による)に基づき展開される。

(写真左より)谷口耕平、内藤里美、西原綾子、水口健次、迎肇聡

「讃歌」という名にふさわしく、冒頭や末尾をはじめ要所で現れる合唱は力強く歓喜に満ち溢れている。が、筆者を惹きつけたのは、挿入されたエピソードに基づく場面。例えば、永井が音楽に開眼するシーン。聞こえてきたのは「蛍の光」のメロディーだ。元はスコットランド民謡であったこの曲に、日本語の歌詞が当てはめられキリスト教の讃美歌として歌われていた史実にも重なるものだ。その少年がのちにこの西洋由来の種を大阪に蒔き、広大な音楽の土壌を作ることになるのだから感慨深い。また、彼を訪ねた女性(西原綾子)が唱歌指導者を目指していたことや、山葉創業者で社長の寅楠(迎肇聡)との出会いからオルガン製作やその普及の重要性に気づいたことなど、日本で洋楽が少しずつ広がりはじめた黎明期の様子が窺えて興味深いものがあった。

永井幸次が愛用したリードオルガンを奏でる永井譲

「永井幸次讃歌」台本・企画・構成を担当した橋口武仁

演奏に先立ち、創設者の孫であり本学で長年にわたって教鞭も執った永井譲が、祖父の人柄を表す逸話を披露。ソルフェージュをはじめとする音楽の基礎教育に力を入れ、90歳(!)まで教壇に立ったという、音楽教育に身を捧げたその長い生涯が偲ばれた。

このように、総じて110年の歩みを振り返る貴重な機会となった。欲を言えば、創立の意義が地理的にも歴史的にも非常に大きな広がりをもつからこそ、その価値を内外に広く示す手立てがあれば良かったのではないかと思う。というのも、本公演内の至るところで強調されていたように、永井の功績は本学の設立に留まらず、関西、ひいては西日本の洋楽界の草創と発展においても著しく大きいはずだ(実際、筆者は広島の近代洋楽受容史も研究しているが、安芸や備後地域での西洋音楽の普及において関西の影響は決して小さくはない)。そうであれば尚更、より俯瞰的な視点から永井や彼が設立した本学の史的位置付けを再考するべく、学外の音楽、学術関係者を招いた企画の開催があってもおかしくはない。さらに、第一部は若手作曲家の活動支援の一環でもあったとみられ、その点において次世代教育を重視した永井の理念の継続を示すものとなった。第二部でも同様に、創設者の掲げた音楽教育やその方向性を踏まえつつ、これからの未来像を想像させる内容があれば、さらに充実したものになっただろう。

とはいえ、新作初演だけで構成された創立記念行事は全国的にも珍しい。明治期に洋楽の受容が本格化して以降、とりわけ西日本の音楽界・創作界を牽引してきた本学の意義を存分に示すものであった。今後もその継承とさらなる発展に、大いに期待したい。

「永井幸次讃歌」カーテンコール

Text / 能登原由美(大阪音楽大学 特任准教授)Photo / 上田浩江(上田浩江写真事務所)

能登原由美(Yumi Notohara)

音楽学・音楽評論。広島大学大学院教育学研究科にて、イギリス・ルネサンス期の楽譜出版をテーマに博士号を取得。現在の研究対象は、20世紀の日本と西洋における「戦争と音楽」。主著に『「ヒロシマ」が鳴り響くとき』(春秋社、2015年)。また、『音楽の友』、『MOSTLY CLASSIC』、『メルキュール・デザール』各誌において音楽批評・評論を執筆。現在、大阪音楽大学特任准教授(西洋音楽史)。

音楽学・音楽評論。広島大学大学院教育学研究科にて、イギリス・ルネサンス期の楽譜出版をテーマに博士号を取得。現在の研究対象は、20世紀の日本と西洋における「戦争と音楽」。主著に『「ヒロシマ」が鳴り響くとき』(春秋社、2015年)。また、『音楽の友』、『MOSTLY CLASSIC』、『メルキュール・デザール』各誌において音楽批評・評論を執筆。現在、大阪音楽大学特任准教授(西洋音楽史)。